乡村将走向何方?

在中国大规模的城镇化进程中,乡村慢慢沉寂、慢慢凋敝……而近几年来,长期失语的乡村又重新回到人们的视野中,成为一片被开发的新热土。

我们看到一些乡村被集中规划为整齐划一的三层小洋房,成为“美丽乡村”的模板。或是建造一个个网红民宿、咖啡馆,却与当地居民生活完全隔绝,变成城市资本的道场。在这种 “自上而下”的空降和假想式开发中,乡村真实的需求很容易被忽略,村民是否受益也很难说,反而给乡村的生活秩序带来了破坏。

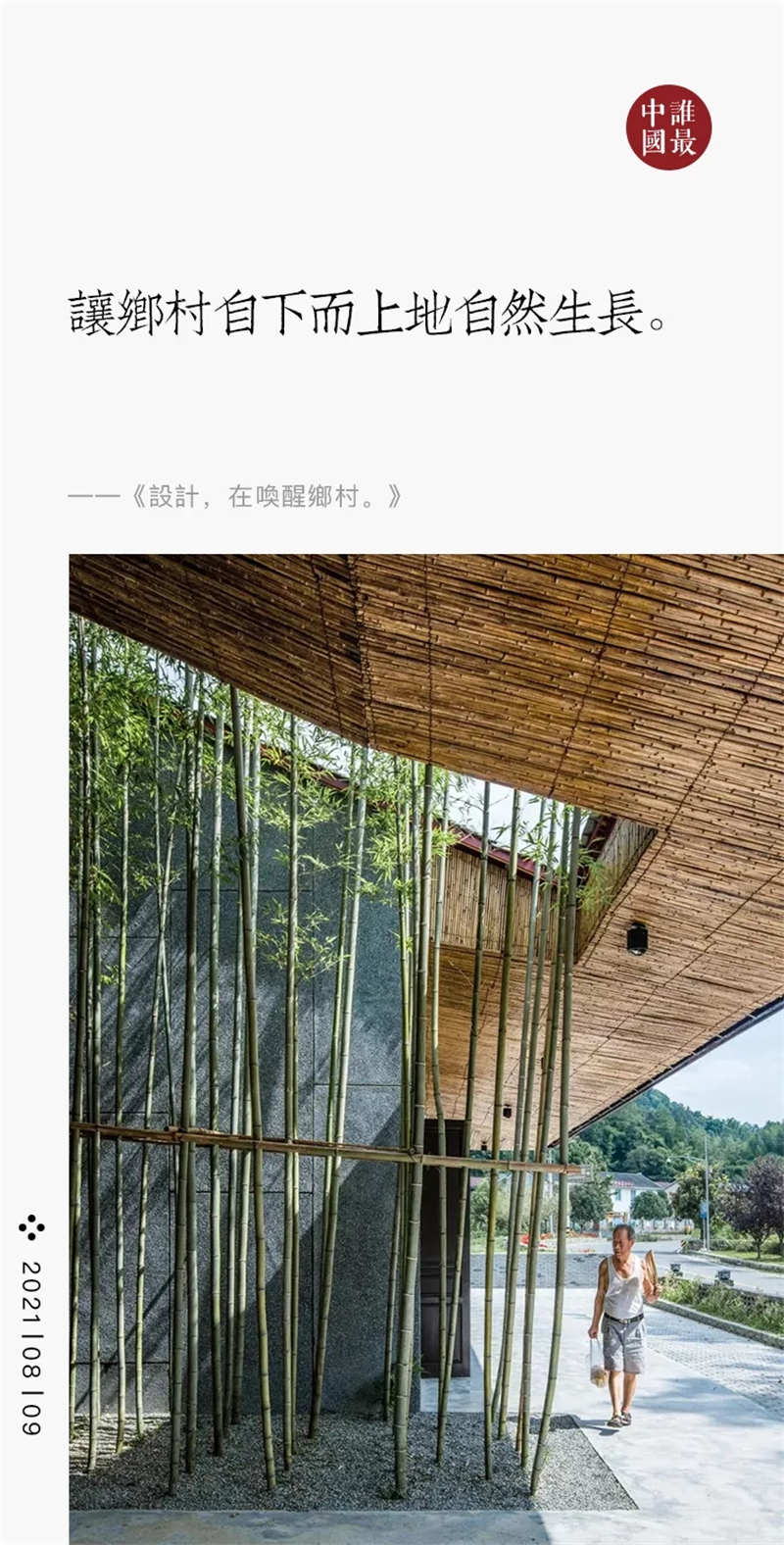

有一些乡村,走的是一条不同的道路。它们不急于把自己“蜕变”为网红景点,而是用更长的时间找到乡村本身的价值,找到可以使村民受益、让乡村焕发生机的方式,用一种更慢的方式“自下而上”地生长。设计,在其中扮演着举足轻重的角色。如果说,乡村是一个已经长满水草的池塘,设计就是加入池塘里的鱼,在融入池塘的过程中,唤醒了乡村的内生动力,也为封闭的乡村带来新的涌动。

当设计师介入到乡村振兴的课题中,设计就不仅仅是针对一个建筑,而是以建筑为切入点,对乡村社会经济、生态、文化、生活等进行整体的观察与分析,以一种综合的设计思维为乡村发展给出参考方案。2017年,四川彭州小石村的村书记找到设计师李烨,踌躇满志地说要做一个“顶尖的民宿”。但是,李烨到现场仔细调研后立马反驳了这个提议。

小石村是一个普通而又典型的中国式村庄,六七十年代因煤矿开发而兴盛,九十年代后开始萧条,2008年又受到汶川地震波及,整个村子基本被震毁了,煤矿也坍塌了,村子里的年轻人都选择出去务工,留下的村民也大多无事可干,村子慢慢沉寂。村民居住的是地震后统一重建的单元楼房,不仅缺少公共文化空间,也无法满足村民婚丧嫁娶、晾晒谷物等传统民俗和农事活动。

“这里不能先建一个商业建筑,在条件没有成熟的情况下,会做得非常疲惫,而且会把整个计划拖垮。” 李烨建议首先建一座公共文化建筑,通过重建公共形象,去找到这个村庄的身份认同,唤醒村民的自信心、凝聚力,唤醒村子的内生动力。

他们在小石村建造了一个文化大院,营造了一个“包容一切活动的瓦屋顶”,包含了日间照料中心、乡村卫生站、乡村夜校、健身房、忠孝文化展厅等多重公共功能。有了活动的空间,村民们又自然地聚集了起来,开始在文化大院的屋檐下喝茶、吃饭、打牌、买卖等等,传统乡村里那种“屋檐下的生活”又重新上演,整个村子都焕发着久违的生机。

这次“自下而上”的成功建造活动,也引起了当地政府的注意,他们看到了这个村庄正在凝聚的活力,所以,又追加了建设资金,把小石村作为重点打造的村庄。此后,在政府的资助下,设计师以“同在屋檐下”为主导理念,协助小石村逐步营建了五统一、麻饼厂、蜀中糖门工坊、文化长廊、岳飞广场和共享民宿等空间。

这些空间首先是满足村民的日常活动,同时兼顾游客的游览,由此串起一条小石村的漫游路线,游客进入乡村能感受到这里恬静自在的生活氛围,村民们也很自信开放地与游客互动,并主动参与到整个乡村的运营和维护。

现在的小石村叫“金城森林村落”,更像是一个新型的乡村社区,在城市和乡村间构建了一种良好的连接,村民、游客、运营团队都是社区的一份子,维系着社区的运转活力。

乡村是连接土地的,也是连接着传统的。在城市快速更迭的消费浪潮中,手工艺逐渐被湮没,而沉寂的乡村还保留着一些传统手工艺和材料。设计师张雷认为这是中国设计师的文化之根,每个设计师都需要寻根。

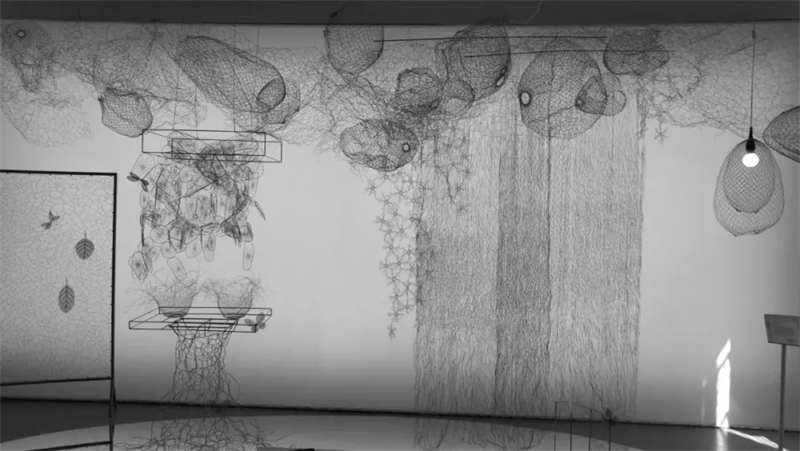

2015年,张雷为了找到和自己血脉相连的创造原动力,毅然回国创建了品物流形设计工作室,并发起“From余杭”计划,在杭州余杭城区创办了融设计图书馆——中国第一座传统材料图书馆。他们寻访全国各地的村落,带回来了上千种中国传统材料,并以图书馆为据点,举办每年一次的传统材料主题创作活动和展览,并邀请国内外的设计师驻场创作,以此推动设计创作,促进传统手工艺材料和当代设计的融合。

此时同样处在余杭区的青山村,也正在探寻属于自己的转型路径。青山村有着杭州水质上好的水源地——龙坞水库,但水源保护和村民农事生产有了冲突,龙坞水库附近有一大片竹林,当地村民常使用肥料、除草剂等,土壤中残留的化肥农药就顺着雨水流入水库。为了解决这一问题,提升水库水质,青山村希望利用竹林,引导村民学习手工艺,建立一条手工艺产业,带来绿色收入。

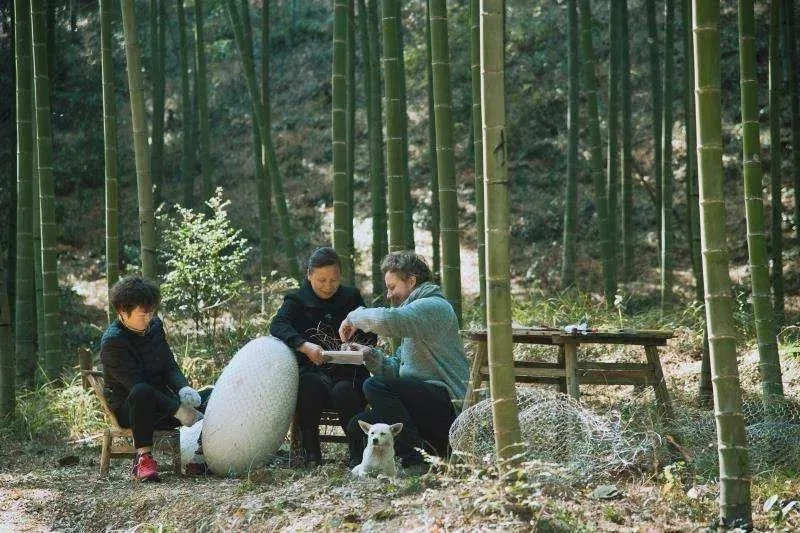

张雷和他的团队就是带着这一任务,被邀请进入青山村,开始了为期3年的手工艺教授和艺术创作的项目——The Lake。在青山村教授村民手工艺的时候,张雷每天都会路过一个坍塌的老礼堂——东坞礼堂。有一次他们爬了进去,立刻被这个空旷的木构建筑所打动,意识到这里可能就是融设计图书馆的安身之处。后来,在余杭政府的帮助下,张雷与团队一起修缮了东坞礼堂,2018年正式把余杭城区的融设计图书馆搬进了青山村。

融设计图书馆一到来,就自然融入了这个村庄,也带来了改变与新的生机。融设计图书馆每年都会邀请不少来自国内外的设计师进行驻地计划,设计师就租住在附近的村民家中,为村民带来了额外的租金收入。此外,融设计图书馆也会聘请当地村民参与其中的项目,编织、绣织、做木工等等,目前已有200 多位村民加入。设计师们改变着青山村人的生活,青山村也影响着设计师们的创作。青山村给了设计师们更接近自然的生活,让他们重新认识了乡村,看见了鲜活的素材,触发了创作灵感。

如今,青山村已逐步形成了以自然保护、传统手工艺、文创、生态旅游度假为主的三大特色产业。除了融设计图书馆、融设计百工坊,这里还引进了环保教育自然营地、休闲度假酒店、民宿竹制品工坊等等,为村庄带来了无限活力。一座亟待转型的村庄,一个渴望寻根的设计师,在这里相遇,一起探索了一种共生关系,走出一条新的路径。

乡土,是中国的底色。在现代化的进程中,乡村长期处于落后、边缘的地带,城与乡之间在空间上的区隔,在经济上的差别,在文化上的断裂,就是现代化发展过程中最突出的矛盾。如果说,城镇化走的是一条最快速的道路,乡村振兴反倒应该慢一点。

广袤的中国大地上,有两百多万个村庄,每个村庄都有各自的特色和优势,面临的问题也大有不同,所以,乡村振兴并没有统一的模式可循。对设计师来说,每个乡村都是一片广阔的土壤,乡村所具有的自然环境、质朴的人情关系,让设计回归到人与环境的本质;乡村包含的传统与当代、社会与经济之间的复杂问题,又给设计带来前所未有的挑战和惊喜。

乡村需要改变,也有很多好的东西需要保留。好的设计者,总是以谦虚的姿态进入乡村,尊重和学习当地的经验,以设计的敏锐找到巧妙的切入点,唤醒乡村的内生动力,如此,乡村才获得了一种可持续的生命力。

未来,乡村会走向何方?我们无法定论,但可以看到的是很多乡村正朝着明朗的方向前行。